《不是雙人房》為「多空間」第二個製作,作品於1995年12月首演於香港新浪潮舞蹈節,並於德國慕尼黑97香港文化節、香港國際學院舞蹈節(舞匯九七)、廣東現代藝術小劇場展演、台灣皇冠劇場及2010年於元朗劇院上演旋轉舞台版。

舞劇靈感源自編舞馬才和及嚴明然1995年旅歐途中的真實經歷,在意大利弗羅倫斯(Florence)逗留期間,無意間聽見隔壁房中一對夫婦正用粵語肆無忌憚地大聲爭吵,是甚麼緣故,能讓蜜月中的兩人惡語相向?而爭執,在一個相對密閉的空間中又將如何激化人際關係的矛盾?當年創作期間亦正值97回歸前夕,中英為回歸問題而一直爭拗不休,《不是雙人房》的意念因而產生。

兩個人在同一間房內可以發生甚麼事?

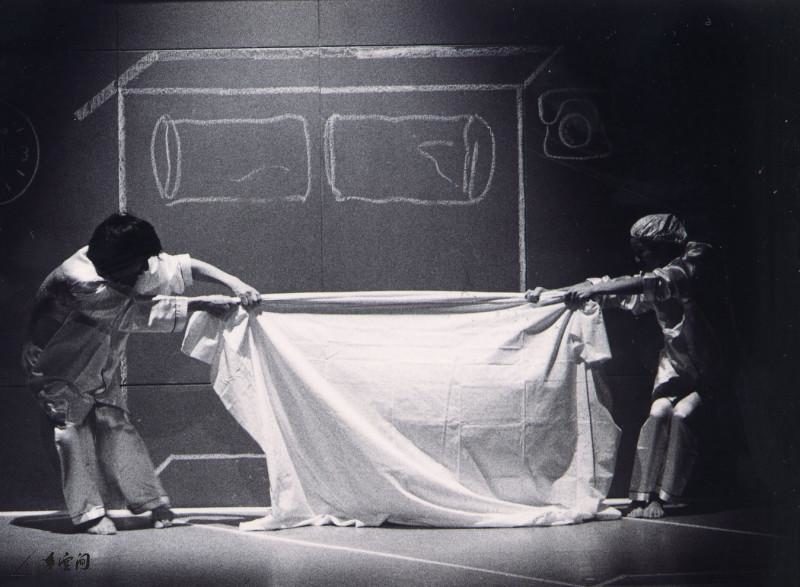

《不是雙人房》是以探索家庭及人際溝通為主題的舞蹈劇場。兩個人同住一間房,卻並不代表一起生活,那怎樣才叫「生活」?房間內的男女主角,雖然共處一室、打扮類似,但想法行逕迥異,心靈隔著遙遠的距離;兩人都以自我為中心,彼此並無關愛,缺乏溝通與尊重。危機正是在看似瑣碎的生活細節中不斷積累,最終關係一繃即斷,最後他們各自收拾行李,想要逃離現實,但卻因為害怕、恐懼,無法接受外界或根本無法脫離現實而再次回到「雙人房中」!明天是重新開始?還是繼續重複昨天的生活?舞劇以開放式的結局作結,引領觀眾一起省思「如何誠實地面對自己與他人」的課題。

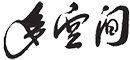

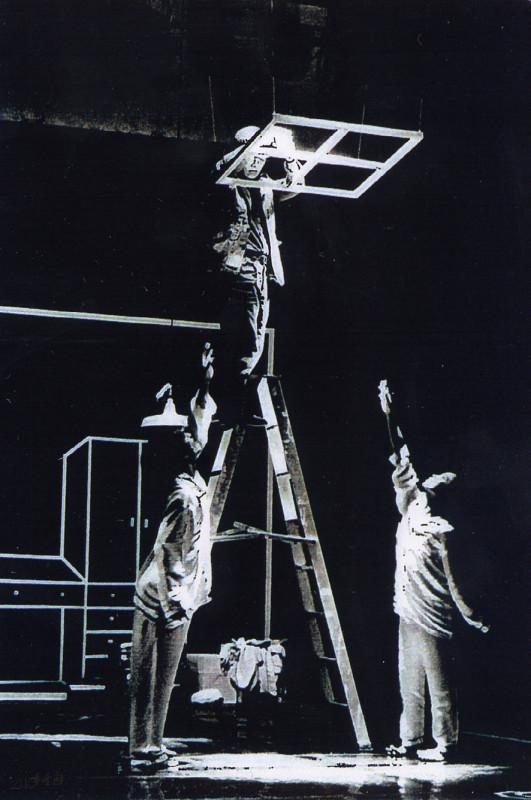

《不是雙人房》的佈景結合生活與虛構、寫實與抽象;當中真正的桌椅配以虛構平面拼貼而成的馬桶、梳化等家具,再結合文字、對白、視覺、音響設計、劇場及舞蹈元素,在舞台上形成一個似真亦假的房間。

製作及演出人員

導演及設計:河馬

編舞:馬才和及嚴明然

演出: 馬才和、嚴明然、馬財勝、宋楠 (2010)、Christine Kehr (2010)、李健偉 (2010) 、 馬師雅 (2010)、鄭靈敏 (2017)、鍾麗儀 (2017)、王海安 (2017) 及周子涵 (2017)

燈光設計:于偉雄 (1995, 1997)、鄧嘉力 (1996)、陳淡疇 (1998) 及 馮國基 (2010)

佈景、服裝、道具設計:河馬及馬財勝

錄像設計:楊振業 (2010)

監製:嚴明然

評論及廻響

喜歡肢體表演及對話設計部分,餐桌那段及開始bed那段蠻喜歡的,肢體語言很美麗,喜歡舞台設計有創意。

喜歡他們利用空間的創意。

感覺看到一部份的自己,又真實又孤單。

非常有創意的劇場作品,在整體上很有要求。

這次演出, 在構思上是完整的……利用旋轉舞台,把一對吵架男女與一對情話綿綿男女梅花間竹地呈現, 引發廣闊思想空間。

盧偉力先生

藝評人/香港浸會大學傳理學院副教授

舞者在這次演出中以他們精鍊的肢體運用能力給人深刻印像,尤其是桌上雙人舞一節,更是表現出一切動作難度都在掌握中的神采……馬才和作為編導的細緻要求表露無遺……《不是雙人房》於1995年由馬才和與嚴明然首次創作和演出,十五年後同一主題,同一演繹取向,作品仍然能觸動人心,對人與人的關係反思,仍然能透過舞者一舉手一投足對觀眾作有效的直接溝通。也許,這就是他們兩位的藝術觸覺的驗證。

陳天麟先生

藝發局評審員

音樂和聲效都恰到好處,牆上的短片收到畫龍點晴的效果……形體語言及影音媒體的運用很別緻……男女演員互相之間配合得天衣無縫,可見戲劇的內涵十分豐富,叫做千錘百煉……同學們可以欣賞這一齣好戲,理應幾生修到,希望他們多一些這種機會,建立良好的欣賞藝術表演的能力,則我們社會有幸了。

梁定國

中學老師

單就場地來說,把劇院的平台變成小劇場式空間是一個非常好的嘗試……佈景是比較簡潔,但effective……其中不欠精彩及Witty的片段……作為一個觀眾,這次是enjoyable journey雖不是甚麼大製作,但有溫馨親近的感覺,不是將很多production wise的gadgets拋給你而是真的引領觀衆進入他們的作品中。

楊志穀先生

藝發局評審員

They had a kind of vaudeville humour.Their smark body language made physical screechings, diatribes, and howlings in what must have been a dream.

Tom Borek

South China Morning Post